Amanda Matlovich/Netflix © 2025

Die Gilmore Girls fesseln Generationen von Serienfans, aber wie steht es um ihre Vorbildqualitäten? Warum es die „Familienordnung“ für ein gesundes Heranwachsen braucht und man als Mutter der Verlockung, mit der Tochter BFF sein zu wollen, widerstehen sollte.

Wenn sie mich provozieren wollen, nennen mich meine Töchter Viki. Angeblich reagiere ich darauf schneller. Vielleicht. Aber nicht, weil ich gegen die Maaamaaa-Rufe nach knapp 16 Jahren resistent bin, sondern weil es mich schlicht ärgert, von ihnen beim Spitznamen genannt zu werden. Ähnlich unentspannt bin ich, wenn ihnen mal ein „Mama, chill“ auskommt.

Ich sage ihnen klar: Ich bin nicht eure Freundin. Die Krux an der Sache ist: Ich wünsche mir trotz der lautstarken Diskussionen, die mit zwei Jugendlichen im Haushalt dazu gehören, eine gute, starke, vertrauensvolle Beziehung auf Augenhöhe. Ich mag unsere Unterhaltungen, wir teilen politische Standpunkte, ich bin gerne mit ihnen unterwegs, und wir lachen viel zusammen. Aber: Ist das nicht die Definition einer Freundschaft?

Die Schauspielerin Proschat Madani beschrieb einmal sehr schön: „Meine Tochter liebe ich nicht nur, weil sie mein Kind ist, ich mag sie einfach als Mensch.“

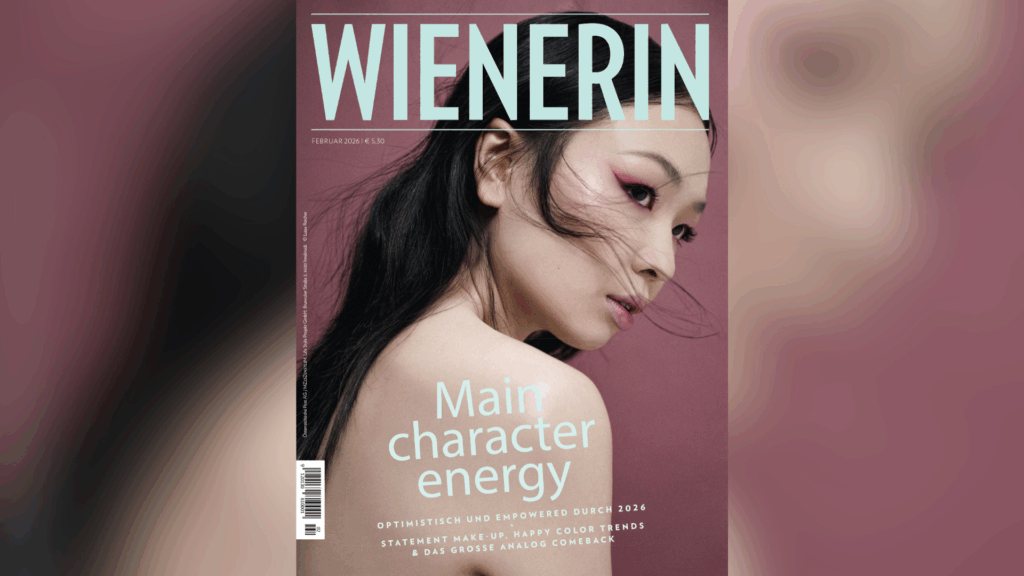

Ich bin Generation „Gilmore Girls“. Noch bevor ich Mutter wurde, habe ich sämtliche Staffeln der US-Serie mit Rory und ihrer schönen jungen Mutter Lorelai mehrfach inhaliert. Die zwei waren eigentlich Freundinnen – und erzogen sich im schmucken Stars Hollow quasi gegenseitig. Ging eine Beziehung zu einem Mann in die Brüche, war Tochter Rory genauso für ihre Mama da wie umgekehrt. Sie schlüpfte mitunter auch in die Vermittlerrolle, selbst dann, wenn der Mann, der ihre Mutter gerade enttäuschte, ausgerechnet ihr Vater war.

„So eine Situation führt immer zu einem Loyalitätskonflikt, unabhängig von Alter und Geschlecht“, betont Sonia Grassberger, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Psychoanalytikerin in Wien. „Eltern müssen ihre Probleme untereinander lösen. Für das Kind bedeutet das sonst immer eine Überforderung: Es kann die Konflikte nicht lösen, es kann sich verantwortlich fühlen und es versuchen, aber es kann nicht erfolgreich sein.“

Mama ist ein Mensch

Die erste Gilmore-Girls-Staffel ist 25 Jahre alt, noch diesen Herbst soll eine Doku zum Jubiläum gezeigt werden. Mutter und Tochter als enge Verbündete – dieses Phänomen zelebrieren unterschiedliche Serien, zu den aktuellen gehört etwa „Ginny & Georgia“ (Netflix). Hier ist die Mutter von Anfang an darum bemüht, klare Grenzen zu ziehen, um die Teenietochter vor ihren belastenden Problemen zu bewahren.

Das ist leichter vorgenommen als umgesetzt, gerade wenn man selbst beruflich oder privat strauchelt. „Auch eine Mutter ist ein Mensch“, sage ich oft zu meinen Kindern. Andrea, Mama von vier mittlerweile erwachsenen Kindern – wow, darunter Drillinge! –, pflichtet mir bei. „Als ich mich von meinem Mann getrennt habe und nach Wien gezogen bin, habe ich irgendwann selbst gemerkt, dass ich vor allem die beiden Mädchen zu sehr auf die Freundschaftsebene gerückt habe. Ich habe mich gefragt: Wie weit kann ich ihnen Beziehungsgeschichten zumuten, wie weit dürfen sie mitbekommen, dass ich traurig bin oder dass es mir schlecht geht? Die Gefahr ist, dass die Töchter für ihre Mütter etwas übernehmen. Ich habe mich bemüht, mich zurückzuhalten, das ist mir nicht immer gelungen“, reflektiert sie.

Meine Kinder stoppen mich durchaus, wenn es ihnen zu viel wird. „Das geht dann, wenn sie die Stärke und die Freiheit haben, das tun zu dürfen. Nicht aber, wenn Kinder Angst haben, dass ihre Mutter oder ihr Vater sonst niemanden zum Reden hat und unglücklich ist“, sagt die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Ihre Empfehlung: Probleme nicht vertuschen, aber Kinder nicht in Konflikte reinziehen. Das Schlüsselwort dazu lautet: Generationenordnung beziehungsweise Generationenschranke, dazu später mehr.

Was ist Freundschaft?

Wir blättern mit Sonia Grassberger zu Aristoteles’ Lehren über Freundschaft, die bis heute vielfach als Ausgangspunkt fungieren. Er unterschied zwischen der unvollkommenen Freundschaft, die vorwiegend auf Nutzen und Lust basiert – und die damit auch vergänglicher ist, wenn die Quelle, die einem etwas gibt oder bringt, versiegt. Die vollkommene und lang währende Freundschaft beschrieb er als eine, in der man sich gegenseitig wertschätzt, aufgrund des Charakters schätzt und man seinem Gegenüber Gutes tun will.

Wenn die Tochter zur Mutter wird

Kippt die sogenannte Generationsordnung, verwendet man im therapeutischen Kontext den Begriff Parentifizierung. „Die Eltern-Kind-Rolle dreht sich beispielsweise um, wenn minderjährige Kinder ihre Eltern pflegen müssen. Das ist nicht selten: Weil Familien heute eher klein sind, fördert das zwar das freundschaftliche Verhältnis, aber daraus resultiert auch, dass sich das Kind verpflichtet fühlt, Rollen anzunehmen, denen es nicht gewachsen ist“, erklärt die Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin.

Die Übergänge seien schleichend: Wenn ein Elternteil beispielsweise Kritik an der Partner:in äußert und sich vom Kind Zustimmung wünscht, wird das Kind in einen Konflikt involviert, der aber auf der Elternebene ausgetragen werden müsste. „Ich vermute: Leben wie die Gilmore Girls finden eher Mütter toll, Kinder können es super finden, dass die Tochter viel Verantwortung hat, aber sind in vergleichbaren Situationen in der Realität überlastet.“ Werde die generationale Ordnung nicht eingehalten, könne das die Entwicklung schädigen. „Kinder können frühreif und vif sein, aber wenn sie alles bedenken und überlegen müssen, um den Eltern zu helfen, ihnen alles recht machen wollen, geht das oftmals in jungen Jahren auf Kosten von Spontaneität und Sorglosigkeit.“

Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern prägte eine hierarchische Ordnung, eine freundschaftliche Ausrichtung ist ein neues Phänomen – und längst nicht überall angekommen. „Bis heute gibt es Gesellschaften, in denen Eltern ihre Kinder verheiraten, wo eine Beziehung auf Augenhöhe, wie wir sie eher anstreben, nicht vorhanden ist.“ Aristoteles’ Definition folgend verortet Sonia Grassberger die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ein bisschen in der Mischung der zwei Formen von Freundschaft, schließlich ist das Kind tatsächlich zunächst abhängig, zieht also einen realen Nutzen – angefangen von der Ernährung – daraus. Doch selbst wenn sich hierarchische Systeme aufweichen, „ist es immer etwas anderes als eine reine Freundschaft, weil Eltern die Verantwortung nicht abgeben dürfen. Ihre Pflicht zu Erziehung und Obsorge ist in Österreich gesetzlich geregelt.“

Gute Grenzen setzen

Tatsache ist: Die Eltern sind nicht nur Eltern, sie sind zwei Individuen, die eine Beziehung zueinander haben, aus der das Kind ausgeschlossen ist. „Wenn das Kind das möglichst früh lernt und weiß, dass es trotzdem geliebt wird, kann es auch später leichter Situationen aushalten – wie beispielsweise, dass eine Freundin mit jemand anderem ins Kino geht“, beschreibt Sonia Grassberger.

Für eine gesunde Entwicklung müssen Teenies rebellieren können, „um sich loslösen und zu eigenständigen Personen entwickeln zu können, muss es eine Aggression gegen die Eltern geben dürfen“. Grenzen zu setzen macht zwar nicht gerade Spaß (und führt schon mal zu Streit und Türknallen), aber sie geben den Kids eine Orientierung und sollen sie vor schädigenden Situationen bewahren. Würde man etwa einer 14-Jährigen erlauben, bis sechs Uhr morgens auszugehen, käme sie in eine massive Überforderung: Kids sollen die Welt langsam kennenlernen dürfen. „Ein Nein bedeutet oft auch, dem Kind Verantwortung abzunehmen.“

Spätestens in solchen Konflikten ist die Mama nicht mehr Freundin – aber auch unabhängig davon müsse die Mutter aushalten, dass sie bei vielen Themen nicht mehr involviert wird. Die Expertin nennt ein Beispiel: Bei Abtreibungen im nicht ganz jungen Alter werden junge Frauen meistens von Freundinnen begleitet. – „Die Kinder müssen ihren Eltern nicht alles erzählen, vieles müssen sie in ihrer Generation ausmachen.“

Flo und Fanny, die beiden Töchter der Wienerin Andrea, haben seit früher Kindheit eine enge Verbindung zueinander. „Meine Schwester ist meine beste Freundin, wir wissen alles übereinander und besprechen alles. Wenn es aber etwas Großes zu entscheiden gibt, fragen wir die Mama“, beschreibt Fanny, 20. Andrea spricht mir aus der Seele: „Nicht die Hauptansprechpartnerin zu sein, ist manchmal erleichternd, und manchmal macht es mich sogar traurig, dass ich meine Erfahrung nicht teilen kann, weil ich oft denke, ich könnte ihnen negative Erfahrungen, Enttäuschungen, Misserfolge ersparen.“

Gesunde Mutter-Tochter-Beziehung

Prinzipiell wünschen sich viele Kids ein freundschaftliches Verhältnis zu ihren Eltern. „Aber wenn eine Mutter die Tochter fragt: Hättest du mich gerne als deine allerbeste Freundin, würde sie hoffentlich nein sagen. Das wäre die gesunde Antwort“, sagt die Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin. Wenn es nicht gerade eine generationenübergreifende Feier ist, wie etwa eine Hochzeit, sollten Teenies nicht ihre Eltern zum Ausgehen mitnehmen – und auch umgekehrt nicht. „Besonders prekär wird es, wenn etwa Väter ihre Söhne begleiten und junge Mädchen anflirten.“

Ich komme zum anfangs erwähnten „Viki“ zurück – und Sonia Grassberger bestätigt: „Eltern und Kinder, Mütter und Töchter sind ganz spezielle Formen von Beziehungen, für die spezielle Bezeichnungen wie Mama, Mami oder Mutti reserviert sind. Der Vorname bringt das auf eine andere Ebene, es negiert ein bisschen die familiäre Situation.“ Ihr Appell: „Die generationale Ordnung sollte in allen Bereichen eingehalten werden, sie gibt den Kindern Struktur und Stabilität.“ Kinder in die Dinge der Erwachsenen hineinzuziehen, sei es etwa mit zu vielen Details dazu, wie das Date der alleinstehenden Mutter verlaufen ist, „bedeutet nicht ein spezielles Vertrauensverhältnis, es ist ein Vertrauensmissbrauchsverhältnis“.

Aufs „chill mal“ reagiert übrigens auch Interviewpartnerin Andrea genervt, gesteht sie – und ihre Tochter Fanny zeigt dafür Verständnis. „Das rutscht uns ab und zu raus, aber ich finde es gut, dass Mama da immer streng war und das nicht will.“ Je erwachsener ihre Kinder werden, desto mehr Raum gewinne die freundschaftliche Ebene, freut sich Andrea. „Wir gehen mal schön essen, auf ein Getränk – oder die Mädchen machen einen Stylecheck bei mir, wenn ich auf eine Hochzeit eingeladen bin. Das sind schöne Inseln mit Freundschaft pur.“ – Dass sich das so entwickeln konnte, sei nicht einfach passiert, da stecke viel Beziehungsarbeit dahinter. „Wir streiten auch ordentlich, das ist mir aber auch lieber als schwelende Konflikte, und wir vertragen uns dann wieder. Der Faden, den man zu den Kindern hat, ist manchmal sehr dünn, den muss man schon immer spinnen!“

Weitere Artikel zu diesem Thema

Lifestyle

5 Min.

Reisetipps ab Österreich: 2026 wird bewusst & entspannt

Slow Travel, Naturerlebnisse, Social-Media-Hotspots und gut erreichbare Destinationen

Reisen ist längst mehr als Ortswechsel – es ist Ausdruck von Lebensstil, Haltung und Zeitgeist. Während Social Media unsere Sehnsuchtsorte schneller denn je sichtbar macht, wächst gleichzeitig das Bedürfnis nach echten Erlebnissen, Ruhe und Bedeutung. 2026 wird das Reisejahr für alle, die bewusster, aber nicht weniger inspirierend unterwegs sein wollen. Slow Travel & Deep Experience: … Continued

5 Min.

Mehr zu Lifestyle