Architekturpsychologie: Die Sprache der Räume

Architekturpsychologie erklärt: So beeinflussen Raumgestaltung und Atmosphäre unser psychisches und körperliches Wohlbefinden.

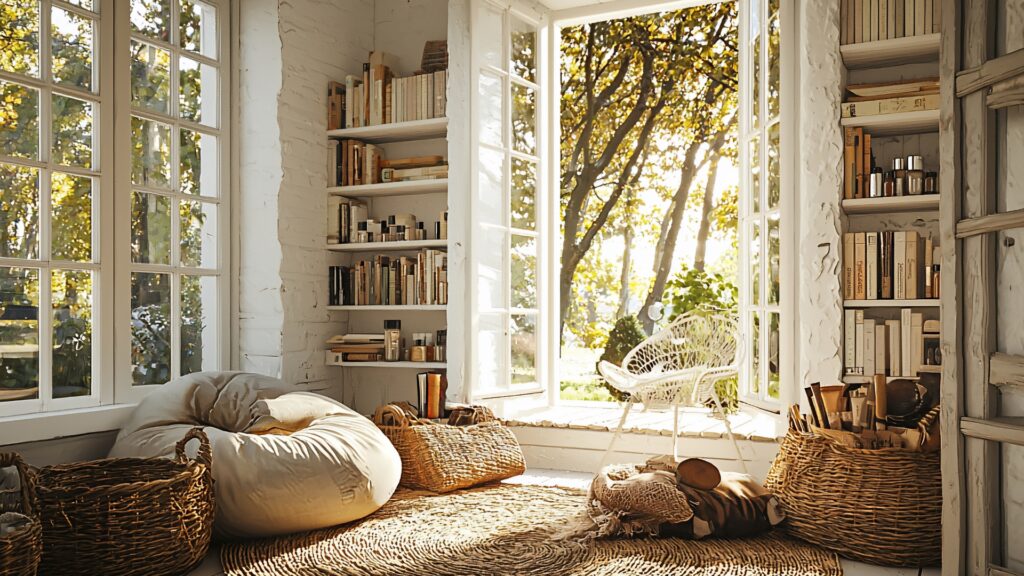

© Canva / realism-art

Ein Zuhause sollte nicht nur gut aussehen, sondern sich auch so anfühlen. Was die Architekturpsychologie über die Beziehung zwischen Raum und Mensch verrät und wie man psychisches und körperliches Wohlbefinden in Einklang bringt.

Hast du dich auch schon einmal gefragt, warum du dich in einem Raum sofort zuhause fühlen – und in einem anderen so gar nicht ankommen wollen?

Räume wirken auf uns, oft unbewusst: Sie können beruhigen oder stressen, Nähe fördern oder Rückzug ermöglichen. Die Architekturpsychologie erforscht genau diese Wechselwirkung zwischen Mensch und Raum. Svenja Raabe ist studierte Architektin, Yogalehrerin und diplomierte architekturpsychologische Expertin, und verbindet in ihrer Arbeit Wahrnehmung und Gestaltung, Wohngesundheit und seelisches Wohlbefinden.

Was genau versteht man unter Architekturpsychologie?

Svenja Raabe: Wenn wir unser Zuhause gestalten, denken wir oft an Farben, Möbel oder Stilfragen, aber selten daran, was Räume mit uns machen und was wir eigentlich brauchen. Die Architekturpsychologie blickt nicht nur auf das Design, sondern auf dessen Wirkung und unsere Bedürfnisse. Ein Raum ist mehr als nur schön oder praktisch: Er beeinflusst, wie wir schlafen, denken, fühlen. Wie wir Beziehungen leben, uns entwickeln, wie gesund wir sind. Manch mal spüren wir sofort: Hier fühlt es sich gut an. In anderen Fällen fühlen wir das Gegenteil, ohne sagen zu können, warum. Die Architekturpsychologie hilft, diese oft unbewussten Wirkungen zu verstehen und gezielte Gestaltungsvorschläge zu formulieren.

Wie funktioniert das konkret?

Das beginnt bei körperlichen Reaktionen: Licht, Akustik, Temperatur oder Luftqualität beeinflussen unsere Atmung, unseren Herzschlag, unser gesamtes Nervensystem. Räume können uns wach machen oder beruhigen, unsere Konzentration steigern oder erschöpfen. Auch auf emotionaler Ebene senden Räume Signale: Manche vermitteln uns Geborgenheit, andere erzeugen ein Gefühl von Überforderung, selbst wenn sie „gut gestaltet“ sind. Räume können Erinnerungen zurückbringen – wir reagieren auf sie mit dem, was wir erlebt haben. Psychisch beeinflussen sie unsere Fähigkeit, klar zu denken, kreativ zu sein oder innerlich zur Ruhe zu kommen. Und sie wirken sozial, indem sie bestimmen, wie wir miteinander in Kontakt treten. Dabei geht es also auch um unser Wohnumfeld und unsere Außenräume. Ich sehe Räume als Resonanzkörper, die auf uns reagieren – und wir auf sie.

Was macht aus einem Raum einen echten Wohlfühlort?

Das gelingt selten durch ein einzelnes Möbel stück oder die perfekte Farbwahl. Es geht vielmehr um das Zusammenspiel aus Sinneseindrücken, Atmosphäre, Rückzugsqualität und Lebensrealität. Für unser Wohlbefinden brauchen wir Räume, die unsere Sinne weder über- noch unterfordern: Sehr minimalistische oder auch stark überladene Räume können innere Unruhe auslösen. Naturnahe Gestaltungselemente wie Pflanzen tragen dagegen zur Erholung bei. Außerdem braucht Rückzug Sichtschutz und klare Grenzen. Oft sieht man Balkone, die nicht genutzt werden, weil sie zu einsehbar sind, oder Erdgeschosswohnungen, wo der Gehweg direkt vor dem Fenster verläuft. Fehlen die Übergänge zwischen öffentlichem und privatem Bereich, ziehen sich Menschen zurück und der Raum verliert an Qualität. Und schließlich können Orte, die zur Teilhabe einladen, Wohlbefinden stärken und Einsamkeit vorbeugen.

Und gibt es auf der anderen Seite auch Negativfaktoren?

Ob ein Raum uns gut tut oder nicht, hängt oft gar nicht vom Stil ab, sondern davon, ob er unsere Grundbedürfnisse erfüllt. Und eines dieser Bedürfnisse ist Sicherheit. Nach einem Einbruch etwa ist eine gezielte Umgestaltung des Innenraums emotional hilfreich. Im Außenraum tragen gut einsehbare, beleuchtete Zugänge und klug gesetzte Grünzonen dazu bei, Einbrüchen vorzubeugen und das Sicherheitsgefühl zurückzugewinnen – ganz ohne Kameras. Ein weiterer Punkt ist das sogenannte Raumkontinuum. Lange galt es als modern, wenn Wohnen, Kochen und Arbeiten in einem großen offenen Raum stattfinden. Doch gerade im Familienalltag kann das zu Spannungen führen, wenn alle Bedürfnisse gleich zeitig im selben Raum gelebt werden müssen. Was räumlich nicht geklärt ist, muss verbal verhandelt werden, und das kann auf Dauer anstrengend werden. Eine gute Raumaufteilung ist also nicht spießig, sondern eine Form von Beziehungsfürsorge. Auch emotionale Veränderungen hinterlassen Spuren im Raum: nach Trennungen oder Verlusten fühlt sich die eigene Wohnung manchmal „fremd“ an, und eine bewusste Umgestaltung hilft, dem Raum ein neues Kapitel zu geben. Umgekehrt gilt beim Zusammenziehen: Nur wenn alle ihre Bedürfnisse einbringen dürfen, entsteht ein Zuhause, das sich wirklich für alle so anfühlt. Wenn ein Raum nicht mehr stimmig wirkt, ist das kein endgültiger Zustand, sondern immer eine Einladung zur Veränderung.

Was sagt die Wissenschaft zu diesem Thema?

Die Wirkung von Räumen lässt sich tatsächlich messen. Was früher oft als Intuition wahrgenommen wurde, ist heute durch Studien, physiologische Daten oder Verhaltensanalysen wissenschaftlich belegbar. Untersucht werden zum Beispiel Stressreaktionen in unterschiedlichen Raumtypen – über Herzfrequenz, Hautleitwert oder Atemmuster. Auch Konzentration oder soziale Dynamiken lassen sich unter verschiedenen räumlichen Bedingungen beobachten. Ich nutze dieses Wissen in meiner Arbeit – besonders in Gesundheitsräumen, von Yoga-Räumen über psychologische Praxen bis hin zu Wellnesshotels. Architektur ist nicht nur schöne Hülle, sondern leistet einen aktiven Beitrag zu unserer Gesundheit – präventiv und rehabilitativ.

Wenn man die Wirkung der Räume im eigenen Zuhause optimieren möchte – wo fängt man an?

Räume senden ständig Signale. Aber oft sind wir zu beschäftigt, um sie wirklich wahrzunehmen. Der erste Schritt ist also: sich Zeit nehmen. Einmal bewusst spüren, wie sich der eigene Wohnraum anfühlt und ihn mit neuen Augen betrachten, ohne gleich ans Umräumen zu denken. Wo entspanne ich mich? Welche Ecken meide ich? Welche Orte fühlen sich unruhig oder belastend an? Was ist überflüssig? Und was hat vielleicht zu wenig Raum, obwohl es für mein Leben wichtig ist? Die gute Nachricht: Veränderung muss nicht groß oder teuer sein. Oft reicht ein gezielter Impuls, ein neues Licht, ein verschobenes Möbelstück, ein bewusst gesetzter Sichtschutz. Der erste Schritt ist immer: wahrnehmen, was da ist und was fehlt. Und oft lohnt es sich, dabei Unterstützung zu holen: Die eigene Wohnung mit in eine Gesprächstherapie bei Burnout oder bei Paardynamiken beispielsweise einzubeziehen – oder sich gestalterisch von einer Architektin mit psychologischem Schwerpunkt begleiten zu lassen, kann vieles sichtbar machen, was vorher unter der Oberfläche lag.

Viele Menschen wünschen sich mehr Ordnung in ihren vier Wänden. Wie erreicht man das?

Ordnung bedeutet nicht Perfektion, sondern Struktur und ist hoch individuell. Was für eine Person Klarheit schafft, kann für die andere schon steril wirken. Entscheidend ist: Gibt es Zonen, die zur Ruhe einladen? Und andere, die aktivieren? Unordnung wird dann zum Stressfaktor, wenn zu viele Funktionen oder Reize aufeinanderprallen. Das überfordert unser Nervensystem. Räume, in denen wir uns frei bewegen können, vermitteln Weite und Klarheit. Versperrte Wege oder überladene Ecken dagegen engen ein – körperlich wie emotional.

Ein anderes Thema ist auch der Balanceakt zwischen Rückzugs- und Begegnungsort.

Diese Balance ist besonders in Familien oder kleineren Wohnungen eine große Herausforderung. Rückzug und Verbindung sind beides Grundbedürfnisse, aber brauchen räumliche Entsprechungen, um gelebt werden zu können. Es braucht einen Raum, der Begegnung selbstverständlich macht und von dem aus Rückzug möglich ist, ohne sich ausgeschlossen zu fühlen. Gleichzeitig sind persönliche Nischen zentral, selbst wenn sie nur temporär oder symbolisch sind. Es geht nicht um die Größe, sondern um das Gefühl: Hier bin ich ungestört. Räume bekommen ihre Bedeutung durch Nutzung, Haltung und Kommunikation. Wenn alle Beteiligten Raum für sich finden, entsteht Harmonie im Familienleben.

Wie setzt du all das bei dir zuhause um?

Wir leben in einer Stadtwohnung im Altbau – charmant, aber auch herausfordernd. Wir hören unsere Nachbar:innen zum Beispiel ziemlich gut. Weil die Forschung zeigt, dass Lärm bei einer positiven Beziehung zu dessen Verursacher:innen subjektiv weniger belastend wirkt, habe ich an diesem Verhältnis gearbeitet. Das hat viel verändert. Es geht nicht darum, die perfekte Wohnung zu finden, sondern darum, mit dem, was da ist, in einen Dialog zu treten. Wenn wir verstehen, wie Raum wirkt, können wir ihn immer wieder anpassen und so zu mehr Lebensqualität finden. Ich lebe, was ich lehre – nicht perfekt, aber bewusst. Und das macht den Unterschied.

Das könnte dich auch interessieren

- Home Hacks: 5 Tipps zum Einrichten

- Wie oft soll ich meine Bettwäsche waschen?

- 5 Dos and Dont’s, die beim Einrichten Zuhause den Unterschied machen

Über die Autorin:

Leonie Werus betreut die Ressorts Genuss, Wohnen, Freizeit und Gesundheit. Sie ist ein echter Workhaholic und weiß jede Minute gut für sich zu nutzen. Mit ihren Airfryer, liebevoll Fritti genannt, probiert sie gerne neue Rezepte und versucht nebenbei das TIROLERIN-Team zum Sport zu motivieren – meist leider vergeblich.